Author Archives

7 post(s) from Lixin

李昕与菲利普•彼凯的“水“之对话

菲利普•彼凯Philippe Piguet,法国著名当代艺术评论家、策展人

艺术家李昕最近收到了来自法国巴黎罗丹美术馆出版的精美画册,这本 收录了美术馆当代艺术藏品的重磅书籍,用相当大的篇幅介绍了李昕在 美术馆内的永久性展陈作品《Oooooooondes》系列。

巴黎罗丹美术馆,一座见证了法国现代雕塑巅峰的美术馆,因其古典与现 代,艺术与自然的完美融合而被誉为“巴黎最美美术馆” “巴黎洛可可式 建筑的一颗明珠”。观众漫步在矗立着《思想者》等罗丹雕塑的花园里,穿 梭于宫殿般的展厅中不同时代的大师作品间,不难体会到一种包容力极 强的艺术交融的独特魅力。

李昕出生于1973年,并在法国旅居近二十年,他的作品如今也同时在法 国国立吉美亚洲艺术博物馆展出,并被收入法国国家当代艺术收藏。

除法国艺术机构外,李昕也展开不同领域的跨界合作。早在2014年,应爱 马仕全球艺术总监Pierre-Alexis Dumas之邀,艺术家李昕与爱马仕首席调 香师Jean-Claude Ellena同游中国园林,从中撷取灵感,李昕创作了一系 列绘画,也为香水“李先生的花园”绘制了一道水墨“印记”,之后他的作品 也被埃米尔•爱马仕收藏机构典藏。

作为一位彳氏调而专注的艺术家,李昕二十年前奔赴艺术之都法国巴黎,本 是源于对印象派色彩的向往。而今他的作品却多以一袭单纯的灰色示人。 在往返于北京和巴黎之间的漫漫文化之旅中,这位中法两栖的艺术家在 创作之路上经历了怎样的变化、留下了怎样的足迹?借着此次法国印象派 大师莫奈之曾孙、著名当代艺术评论家菲利普•彼凯与李昕对话的契机, 我们对他的艺术历程进行了一次更为深入的挖掘。

李昕与菲利普•彼凯相识已久,一直保持着密切的交往,在菲利普•彼凯看 来,“李昕的艺术创造了一个全新的绘画观,化古于今”。人民网荣幸邀请 两位嘉宾进行此次对话。

如果我们将20世纪初期赴法、有着“法兰西三剑客”之称的赵无极、林风眠、 朱德群视为第一代留法中国艺术家,80年代末、90年代初负笈法国的黄 永硃、陈箴等旗手性人物为第二代,那么,李昕在某种程度上可以说代表 了第三代留法中国艺术家。

隐身罗丹美术馆的中国艺术家

李昕与巴黎罗丹国立美术馆的合作始于2020年4月。早在20世纪初,罗丹 美术馆建馆的初衷之一,就是为当时的年轻艺术家提供展示作品的场所。 如今,成为国立博物馆的罗丹美术馆,继承并延续了最初的愿景,邀请三 位分别来自非洲、欧洲和亚洲的当代艺术家,创作以土、火、水为主题的作 品,将当代艺术精神以一种润物细无声的方式,嵌入馆藏林立的作品中, 重构罗丹美术馆的时空审美氛围。

代表亚洲的李昕以“水”为主题,创作了八幅椭圆形的烟灰色绘画,被分别镶 嵌在美术馆一个圆形展厅的顶端。湘由艺术家根据法语单词“波"(onde)而 取名《Oooooooondes》的作品,如静影沉璧、渺渺烟波般与同一空间内 18世纪法国洛可可绘画创始大师佛朗索瓦•勒穆瓦纳的古典油画形成繁 与简、古与今的反差。

菲利普:我注意到你常用灰色调,充满水一般的流动性,这种风格标志源 自何处?

李昕:在与罗丹美术馆的合作中,我有过一段独特的经历。当我步入即将 展出我的作品的空间时,仿佛有种进入宇宙飞船的奇妙幻觉。所有墙壁都 围嵌着洛可可风格的繁复木制装饰,在靠近天花板的位置,被八幅看起来 像舷:窗的椭圆画作所打断,我立刻体会到这个空间的精神性有利于思想 的解脱与超越。

此外,展厅中一件罗丹的作品特别打动我——《达那伊德》。这是一个受诅 咒的仙女不得不给无底之翁装水的故事,也寓意着一连串既没有开始、也 没有终结,既没有目标、也没有结果的行动,是永恒流动的象征。这种无用 的状态,让我想起了某些东方思想,也体现在我的作品中。

我想将自己的作品置于洛可可展厅奢华风格的对立面——简洁素朴,不 受展示环境的束缚。这次创作之初,我突发奇想地采取了“去装饰化”的观 念,当观看者进入展厅后,也许不会立即看到我的作品,而是在移步换景 中去发现作品的存在。

关于“水”的东西方对话

菲利普:当初为何选择来法国呢?

李昕:当我1氷15岁时,曾翻阅过不同的印象派画册,我十分着迷于印象 派色彩与光的世界,所以告诉自己,总有一天一定要来法国看原作。如今, 我已经与法国产生了紧密而特别的联系。但矛盾的是,我最初虽被法国印 象派的色彩所吸引,但几年后,却对“空白”的问题越来越关注,并且离色 彩越来越远,以至于我的作品总是呈现出一种介于有色和无色之间的灰 色中,在宣纸上呈现出浓郁的波动。

菲利普:我对你作品的感受,让我想起大画家德拉克罗瓦在他的《日记》里 曾说的:“主体乃是你本身,是你在大自然面前的所感所思,这是一种内观, 而非你的周遭”。当我面对你的作品时,这些话语以一种独特的音色回荡 在耳边,它们促使我釆用一种无度之度去度量无限,这也是艺术家向往和 感悟的世界。无论使用何种表达方式,流动的概念与水的主题都是你的创 ...

罗丹美术馆当代艺术装饰计划

罗丹美术馆的《达纳伊德》沙龙

亨利-克洛德 库索

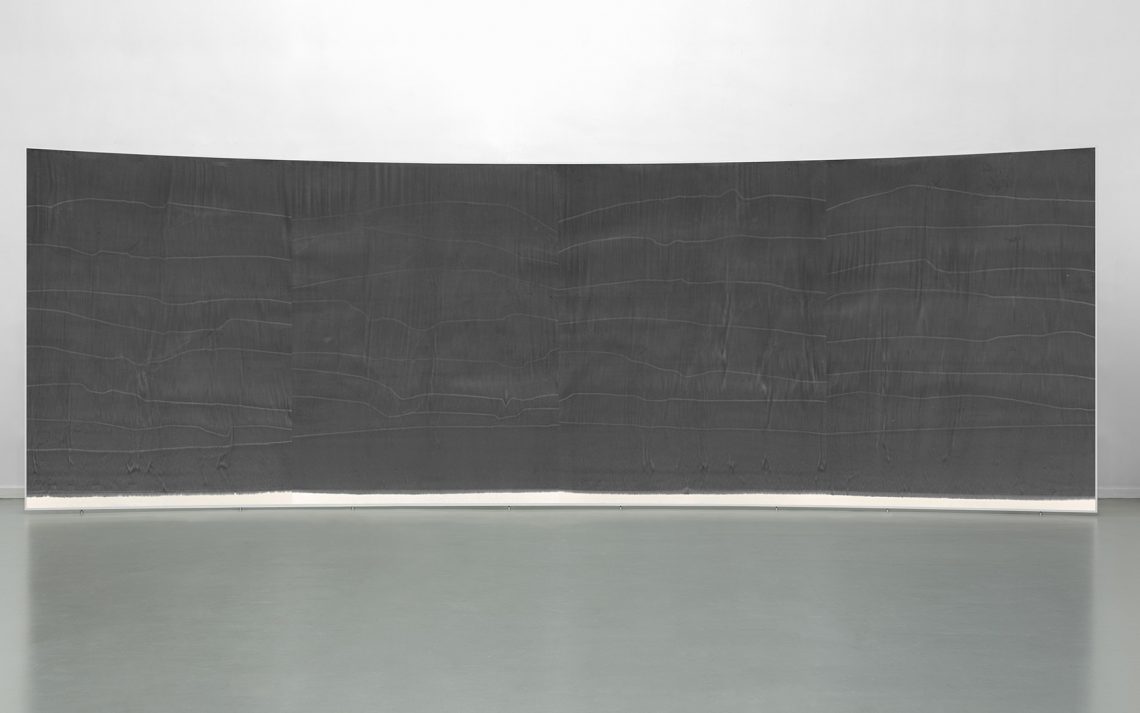

位于毕宏宅邸一楼南侧的沙龙被交付给»画水者»李昕创作装饰,确实再恰当不过。这间椭圆形沙龙的名字来自于奥古斯特·罗丹的作品《达纳伊德》(1885年),又名《泉》。达纳伊德是一个著名的神话人物,注定要永远用一个无底瓮汲水。在这里,她以一个裸体女人的形象出现,匍匐着身体,头发披散在地上。她旁边水瓮的存在明确体现了一种双重变形:达纳伊德既是源头又是泉水,她隐喻着人类生存条件的无休止而绝望的努力。在天花板突饰下方、窗户和镜子交替的空隙处,有一系列古老木框制成的墙角饰,略呈椭圆形,艺术家正是为它们创作。这一组可以称之为»灰色单色画»的八联作品,展现了如山峦、阵云般的风景。它们的天际线变化不定、如梦如幻,但又透明而流畅,其上点缀着一些小坑般的意外细节:那是画家举笔时颜料滴落冲击留下的。

绘画与雕塑经常不断地被拿来较量,这种做法总是显示出两种截然不同的艺术手法的相互吸引,它们始终在模仿对方。然而,通过对文化和审美差距的表达,此次计划为这一对比赋予了新的意义。雕塑家的创作方法之一就在于极为高妙地消解他所使用材料的自然特性。罗丹正是通过对立的方式,在这件作品中努力用大理石表现液态,将石头转化为水,让它从大地中涌出,仿佛水在达纳伊德头发中流动,并流淌在她的身躯与大地融为一体的地方。“画水者”则参与了一个并非显而易见但同样具有决定性的挑战。他的作品表现出的蜕变是对罗丹作品的回应,在某种程度上以一种诱人的对称效果延续并发扬了雕塑家的创作意图。我们知道在中国传统中,水是绘画的主要元素,也是这种艺术的精彩主题之一。它在山水风景中变化多端:海洋、河流、瀑布、轻烟和大雾......直到浮云。云气从山川峰岭中诞生,并与之氤氲交融,而水正是来源于那里。李昕故意使用一种与传统水墨、油画相反的技术来获得类似的效果,为此需要翻译他的语言,转述他自己的图像,可以说要再现它们,实现一种视觉效果的变体 – 姑且称之为绘画的绘画。这个睿智的策略,只有在他对水墨与油画理论和视觉特性完美了解下才有实现的可能,但它也让李昕成就了两个完全对立的绘画传统之间前所未有的对话。

然而,画家此次必须面对的另一个困难是赋予同一系列画作完美的同质性。这组绘画的中心内容是自相矛盾的:它将沉稳与动感、固定与变化、永恒的风景主题与创造它的动作力量对立起来。李昕通过一个既简单又微妙的创作过程实现了这一点,包括将一只柔软的大画笔蘸上水分充足的颜料,在画布上铺出水平的宽带。通过叠加色层,这些宽带产生出立体感和意外效果,塑造了一个开放的空间;而画笔带来的斑块、色彩的流淌、滴落,以及笔触起伏,为这一空间注入生动。然后,只需将稀释的颜色轻盈地覆盖在底色上,带来充满光泽的透明度,使画面散发活力。画面的灰绿色玉石般的质地,与大理石和青铜的蜡质天鹅绒感相映成辉。李昕喜欢借用一首泰戈尔的名诗说:对于天空中的飞鸟,画家要捕捉的不是翅膀的形状,而是它掠过的一瞬。

假如以太不灭——李昕的“以太绵延空间”

林云柯

1887年,后来成为美国第一个诺贝尔物理学奖得主的迈克尔逊与莫利一起设计了物理学史上最精密的实验之一,他们试图挽救一种行将消失的介质观念:以太(Ether),一种虽不可见却又真实存在的物质粒子,它以触碰接续的方式将事实发生的接触传递出去。他们将极其平整的大理石板浮于水银这一密度极大的物质元素之上,以追求水平面上最平稳的转动。他们希望捕捉由“以太风”带来的哪怕最微小的光线偏移,这就意味着光撞上了事实存在的东西。

但这一实验最终消灭了以太存在的最后一丝可能:光线不为所动,它一往无前,没有遭遇任何阻碍,于是它便成为了物理学中新的恒定标准,同时也带来全然虚无的宇宙。从此以后,人们只能在“超距作用”(action at a distance)中理解物体之间的关系:它们彼此孤立,毫无接触,却又被设想着以某种奇迹般的方式彼此影响甚至互相控制。

在李昕的作品前,听他介绍他是如何以极其精细的工序,在长达半年有余的时间里制作他的“画板”时,我想到的正是这个实验。少有人注意到,为了证明以太的物质性存在——稠密、均质、连绵不绝——实验者所构建的“实验平台”已经预先模拟了以太的物质性原则。在人们仍然相信只有触碰才有运动和关系产生的时代,在“笛卡尔空间”中,是物质不容切割的漩涡维持着事物之间的运动与关联,其间没有任何虚无的鸿沟所带来的灾变可能。即使当牛顿试图用“万有引力”在连绵不绝的物质中撕开微弱的缝隙,他也仍然坚持以太的“坚硬”与不可穿透,只是将触碰弱化为一种若即若离(kept at an arm’s length) 。被现代世界忘记的以太世界,仿佛隐入了李昕的作品中。

在李昕的工作室中,他的作品就像实验平台一样放置。并没有在形体与光线的范畴下探索色谱、线条、聚集与空白,李昕将作品的大部分权重置于“画板”的“密度”之上。李昕花费极大精力所制作的并非是某种形象呈现的载体,而是绘画的高密度空间,其中以太绵延(durée),不可断绝。形象(image)无法附着于其上,笔触(strokes)也无法渗透于其中,操作者既无法利用这一空间,也无法破坏它。画者的笔刷如光线一般扫过空间,在其中紧密相触的物质联动下,一道道光被这一空间所捕捉。作品中被看到的那些纯粹的显现(pure apparences),所显现的是空间自身的密度与传导。与黑洞不同,李昕的“以太绵延空间”并没有将自己笔下的光线导向黯灭,光线经过空间时被凝滞(stagnate)的部分仍是光,这使我们能够观测光线偏移所形成的“痕迹”。这一“痕迹”并非空间所受的腐蚀或者伤痕,而是空间接纳画者绘画行为的证据。

在这一“以太绵延空间”中,互涉效应不局限于局部,任何一处微弱的光迹都会在整个空间中引起传导效应,这种传导间不容发(in hair’s breadth),不允许观者设想哪怕最小的挪空而后又增补的时刻。与其他追求“虚空”和“道”的作品不同,“以太绵延空间”不会通过留白为绘画留出确切的填补位置,也不会通过一种故作的“不介入”或“抽离”在荒芜中凸显艺术载体。正相反,在一种看似无物的空间中,世界的丰饶渐次浮现。在每一处看似有形体存在的痕迹边缘,永远在最接近处充斥着另一种痕迹的显现。这是画者笔下之光在这一空间中被恒久揉捏的残留:压强、重力、阻抗以及分形学……空间的自我表达一旦被激发,作品就会在自我表达中趋向于无限,而李昕则恰当地履行了激发者的职责。

画面中的“以太绵延空间”只是受制于现实画幅而暂且停留于一定范围之内,但其中所呈现的传导效应在视觉上则会持续向外溢出。这也就是为什么无论李昕的作品是以多幅连画和片段的形式出现,还是以单一整体画面或大画幅的形式出现,这一空间的统一性都不会被断绝。诚然,李昕的作品有可能会被观者还原为某些存在物的抽象,如河流、如云气、或如泥浆瓦砾,但这些向具象的还原都只有在“以太绵延空间”的触感宇宙中才有其意义。作品中的痕迹让人想到河岸线与气压线,在这些被用来理解自然不可观察的巨大变迁的片段中,世界既轻盈飘忽,却又透露着坚硬与阻抗。世界之所以能够被人所见,是因为它持续克服着作为阻碍的自己。在一个被“以太绵延空间”的切片所激发的场中,观者也是被捕入其中并必然引发传导的一道目光(sight),克服了自身僵化的凝视。“以太绵延空间”就犹如一座克莱因瓶,溢出画幅的传导携带着场中包括观看者知觉在内的一切,随即又回到画幅中,如此这般,以致无穷。

在这一空间中所发生的,不就是迈克尔逊和莫利所设想却又未能得到的么?假如在这个绝望的实验中,光线哪怕发生最微弱的偏移,搅动宇宙一隅哪怕分毫,人与事物就可以继续相信普遍的触知仍是认识世界存在的基础,孤立与遥控成为常态的世界也就不会降临。

在李昕的作品前,我竟然在中立客观的科学实验中体会到了一种人文层面的悲壮。但假如我们不把注意力投注于光速恒定的霸权——“魔说:让爱因斯坦去吧!万物又重返黑暗。”——而是欣赏这一实验本身,这又会如何呢?较之于光线的一触即成(tap-and-go),在实验者的制作中,水银与大理石在浮动中彼此嵌入的稳定状态,这已然便是以太的纪念碑。人们对一个“落后”的科学观念如此执着,只因它曾延伸过我们的知觉,而非仅仅放纵了我们的幻想。迈克尔逊和莫利的实验结果在今天看来已经平凡且理所应当,但人们仍然能够在水银与大理石的互嵌中完整地保留下了那个事物聚集在一起的世界,这个实验今天也确实以其实验平台制作的精美而被铭记。如果“Art”这个词同时具有“技艺”与“艺术”两个意思,那么被赦免了科学证明负重的艺术,又何尝不能全身心地投入到对于某一世界最彻底的保留与复生之中呢?那也许并不“科学”,却与人类的生活与情感最为恰切的世界?这种关于可感的生活世界的记忆,一个关于孤独尚未成为物质普遍状态的世界记忆,似乎在李昕的作品中缓缓复苏。

这种对于“绵延”、“密度”与“传导”的失忆,正是绘画在当代所遭遇到的危机的一部分。随着以太世界被抛弃,不可动摇的光开始成为时空的基准,一种对世界整体的触知变得不再重要也不再可能。但很少有人意识到,对以太世界或者说对触感传导空间的抛弃,最终的结果就是摄影对于绘画的威胁甚至全面取代。在《论摄影》中,桑塔格把摄影界定为一种相对于柏拉图“洞穴幻象”之上的数量爆炸。世界不再被触知,而是被局部地挪移、复制和观看。世界由此而被“收集”,正如桑塔格所说:“收集照片就是收集世界”。随着光霸权的介入,影像拍摄中的“超距作用”开始影响对于绘画的感知方式,转而变成了描摹、复写与投射主导下的技艺。从别处被誊写到纸面上的画面,无论如果抽象,都仍然必须考虑观众于一定距离之外的视觉感受,仍被摄影的“超距世界”所围困。为了寻求绘画与摄影的内部差异,艺术家开始趋向于纹理与色谱,这些要素有可能突破摄影的像素值,获得某种独属于绘画的视觉效果,但仍然无法改变绘画被以摄影的方式“孤立观看”的命运:在字面上,“目光”(sight)作为“光”(light)的一个变体,观看和凝视因而被理解为当代社会的暴力形式。

收集、孤立与观看,少有人意识到光霸权世界对以太世界的替代可以被理解为绘画以及世界危机的根源,碎片化的描摹使得绘画成为了一种无限可替代的对象。只要绘画无法恢复那个被物质触感与传导所充盈的世界空间,人类也就无法在绘画中找到栖居之所。试图恢复世界的以太,终结可替代性的恶性循环,这应当是绘画艺术的当代使命之一。正如李昕在罗丹美术馆占据遗失画作位置的“O”,它们应当不会被再次替换掉。但这并非是因为原作存在被寻回的可能,而是李昕的作品并没有作为一个“可替代物”占据那个位置。“以太绵延空间”中的一切显现,都只是关于以太世界的一段“假说”,但它却比可见的片段更为真实。虽然任何一段语言或一幅作品都无法穷尽全部的世界,但倘若一个世界能够传导我们的具体感知,期间没有任何的虚空要被以超越于我们之上的力量——那些权力、资本、算式和光速——来填补,那么正如“以太绵延空间”所形成的内外交织的场中发生的那样,一切皆可触及,一切皆是经验。假如以太不灭,此刻的“假说”或者艺术创作也就是总览世界规律之后的作品。如“万有引力”的提出者牛顿所说:“我从不杜撰假说”。透过“O”,人们能够看到的不是原作或其替代品,而是原作所存在于的那个世界的样貌。我无法收集到任何一幅原作或原始物,抑或是它们的形象,在激活那个世界的同时,我就直接触及了它。

“以太绵延空间”中的一切显现,都只是关于以太世界的一段“假说”,但它却比可见的片段更为真实。虽然任何一段语言或一幅作品都无法穷尽全部的世界,但倘若一个世界能够传导我们的具体感知,期间没有任何的虚空要被以超越于我们之上的力量——那些权力、资本、算式和光速——来填补,那么正如“以太绵延空间”所形成的内外交织的场中发生的那样,一切皆可触及,一切皆是经验。假如以太不灭,此刻的“假说”或者艺术创作也就是总览世界规律之后的作品。如“万有引力”的提出者牛顿所说:“我从不杜撰假说”。透过“O”,人们能够看到的不是原作或其替代品,而是原作所存在于的那个世界的样貌。我无法收集到任何一幅原作或原始物,抑或是它们的形象,在激活那个世界的同时,我就直接触及了它。

令迈克尔逊和莫利魂牵梦绕的以太微风会在“以太绵延空间”中重新吹起。光速凝滞之时,似乎所有光的痕迹都从中涌来。

罗丹美术馆 李昕作品安装现场

2021-01-21

李昕最新创作的8幅作品 《Oooooooondes》 近日入驻安装于巴黎罗丹国立美术馆,作为美术馆建筑的组成部分长期展陈,即将向公众开放参观。罗丹的着名的作品《地狱之门》、《吻》、《思想者》......都在这里收藏和展示,馆内同时陈列有文森特·梵高,爱德华·蒙克等大师的作品。这里也曾是罗丹人生的最后十年生活和工作的地方——毕洪官邸。

这组作品由8幅椭圆形油画组成,是李昕为罗丹美术馆专门而创作的,镶嵌在第七展厅的洛可可式橡木墙饰的顶端,整组作品环绕于圆形展厅的四周,间隔着门楣上的一幅十八世纪绘画大师佛朗索瓦·勒穆瓦纳的古典油画,形成繁与简、古与今的反差。这组作品由8幅椭圆形油画组成,是李昕为罗丹美术馆专门而创作的,镶嵌在第七展厅的洛可可式橡木墙饰的顶端,整组作品环绕于圆形展厅的四周,间隔着门楣上的一幅十八世纪绘画大师佛朗索瓦·勒穆瓦纳的古典油画,形成繁与简、古与今的反差。

艺术家李昕以水为创作主题,与展厅中罗丹的作品《暴风雨》和《达娜伊德》隐含着内在的联系与呼应。

同时参与本次当代艺术走进罗丹美术馆的还有两位艺术家:Jean-Paul Marcheschi Barthélémy Toguo。

2025李昕在巴黎金门宫博物馆展出

超越漂泊

2025李昕在巴黎金门宫博物馆展出

Je viens d'une famille Hakka. Pour des raisons liées à l'histoire, mes ancêtres, après avoir traversé une grande partie de la Chine, se sont installés dans le sud avant de repartir vers le nord. Comme je partage mon temps entre la Chine et la France, je pense toujours au sens que peuvent avoir ces déplacements. ...

2024巴黎VALEMTIN画廊个展

水的画像

亨利-弗朗索瓦·德巴勒

“我不是画家。”李昕率然宣布。直面作品、闻此惊人之语,我们只能自忖他到底是谁、以何为业。

“我生产制造图像。某些所谓绘画,对我而言更多是粉饰而已。我真正热衷的,是寻求人与自然、万物天地的同频共振,追问宇宙,像古代文人那样。”

叹为观止的传统感,兼具极强的当代性,无疑,这强调出了李昕艺术的核心特质。

李昕以自然和水为主题,延续着古老的传统。从这个意义上说,这是山水史的一部分,这种中国绘画之风格让人联想到风景,更准确地说是山与水。

然而,李昕的艺术创作,其采用的技法与古老的卷轴艺术截然不同,这也正是他的艺术作品散发出浓厚的当代气息的关键因素,他主要采用两种方式创作:其一是在经纬细密的画布上,其二是在纤薄柔韧的宣纸上完成,无论哪种媒介,作品都展现出最完整、微妙的灰度。

对于画布作品,李昕将油画颜料稀释至极致,并以大量松节油为媒介,使其具有极佳的流动性,然后将其引导到已经涂抹了鲜亮黄底色的画布上。这种底色,最终会从画面内部迸发出一种璀璨的光辉,柔和且富有意蕴。

在宣纸上作画时,李昕使用极淡的中国墨。“我更像是以水创作而非以墨创作的艺术家。但因为水的透明及不可见,所以才加入几滴墨。” 他解释道。

水的诗性仍是李昕作品的核心。河流之水、瀑布之水、岩石缝隙中的水、流动与波纹,以水为媒,照鉴宇宙、遥相呼应。

于他而言,水也是时间的完美隐喻:它不仅揭示了记忆与现实、过去与现在,还记录了时间的流转与静滞。在李昕的创作中,水亦成为冥想、反思、幻想和灵性的的源泉。

实际上,与初见之象所悖,李昕并非表现主义者。他的艺术创作风格,甚至可以说是完全地保持了克制,这一克制使他能够精准地掌控水的运动、激荡和迂回的流淌。他巧妙地利用了水的自然力和重力,以此为基础,引导着水的波浪和涟漪,乃至逐渐覆盖整个画面。

墨水的扩散,是偶然性与李昕的直觉和认知的交汇,但得益于他的克制,使得他能够在决定在哪个刹那,恰如其分地止住了墨水的流动。为何是此处,让墨停止,而非继续,哪怕只是几毫米之遥?因为,他深知,只有于此,质量关系、平衡关系、深度关系与和谐共生关系在此才能达到微妙的平衡。某种程度上,这就是自发性与控制力的完美相遇。

李昕也追求精确。他毫不犹豫地拿起放大镜检查每一个细节,观察纸张的纤维内部,滲入其中,沉浸其中,探秘微观世界。广大而精微,全视野,触手可及,可感。

JTNDbmF2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ2bHQtcG9ydGZvbGlvLW5hdmlnYXRpb24lMjIlM0UlM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMmNvbnRhaW5lciUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIycm93JTIwYWxpZ24taXRlbXMtY2VudGVyJTIyJTNFJTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJjb2wtNSUyMHRleHQtbGVmdCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY29sLTIlMjB0ZXh0LWNlbnRlciUyMGxoLXJlc2V0JTIyJTNFJTNDYSUyMGNsYXNzJTNEJTIyYWxsLXdvcmtzJTIyJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmxpeGluYXJ0LmNvbSUyRnpoJTJGZXhoaWJpdGlvbiUyRiUyMiUzRSUzQ3NwYW4lM0UlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDc3BhbiUzRSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0NzcGFuJTNFJTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQ3NwYW4lM0UlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY29sLTUlMjB0ZXh0LXJpZ2h0JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGbmF2JTNF

2022法国里昂l’Hôtel-Dieu礼拜堂展览

疫情时代,彼此封闭、欲言又止,我们向神倾诉的渴望,从未如此强烈。

战火纷飞,冲突不断,信息爆炸,当分裂成为常态,静默成为奢侈,人心的共振是否已是天方夜谭?

里昂主殿礼拜堂(La Chapelle de l'Hôtel-Dieu),作为里昂建筑历史上的高峰,凭借其巴洛克风格的装饰风格独树一帜,也于几百年间,容纳了不计其数的身体与灵魂。

而李昕的作品,以墨与宣纸为媒,简洁空灵,既有中国传统绘画中庄子蝴蝶的飘渺意境,又包含着对此时此刻此地的动人关照。

李昕的个人项目于礼拜堂的的内部呈现:3张高度近4米的巨幅水墨画悬在教堂中央,画中无具体形象,整体被灰色墨汁浸染,墨汁沉降,点点滴滴,如江河入海,深深浅浅,又如青烟袅袅升起。墨原本就以松树烧取的烟灰制成,烟灰入画再次成了烟,一切由自然开始,最终又归于自然。

李昕未过度修饰画中的细节,反而更加重视作品与空间之间的共鸣。一方面,巨大的尺幅雄伟、磅礴,在仰望之际,再次产生“人之渺小”的强烈感受;薄如蝉翼的宣纸悬在空中,每每有人经过,或有唱诗、弥撒的声音响动时,都会令宣纸产生不易察觉的微微震动,人因此与作品同频共振。微妙或许就显现在一呼一吸之间,一来一去之间,重要的是静默,重要的是时间。

采用宣纸材料并非偶然,这种看似柔软细腻的材料,实则装载着一个极其粗旷的内在有机世界,宣纸的整个生产过程需一百多道工序,以榆科落叶乔木青檀皮和沙田稻草为原料,并将其分别制成皮料浆和草料浆,然后按不同的比例混合,添加进用猕猴桃藤汁做成的纸药,才可抄制出不同品种的宣纸。宣纸中的“粗野主义”与教堂中的巴洛克装饰形成鲜明对比,朴素中深藏力量。

在当下这个特殊的年代,无论是国家还是个人,甚至整个地球,都经历着阵痛与创伤。我们在艺术、在祷告、在爱中寻得安慰,但依然无法摆脱内在世界的纷乱。

而李昕的作品,恰恰着眼于共振、静默、直觉与向内,这样的构思不仅是一次与教堂建筑与精神的交响,也是对于“人”的关怀和疗愈,是对生命现实的接纳与抚慰。

如果说里昂主殿礼拜堂的特别之处,不在于宏伟的外部形式,还在于其内部精细雕琢的一切:错视画、浮雕和闪亮的黄金,那么李昕无疑与它做了跨越时间的呼应:他用简洁到极致的作品,邀请我们每个人进行一次向自身内部的旅行。

JTNDbmF2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ2bHQtcG9ydGZvbGlvLW5hdmlnYXRpb24lMjIlM0UlM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMmNvbnRhaW5lciUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIycm93JTIwYWxpZ24taXRlbXMtY2VudGVyJTIyJTNFJTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJjb2wtNSUyMHRleHQtbGVmdCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY29sLTIlMjB0ZXh0LWNlbnRlciUyMGxoLXJlc2V0JTIyJTNFJTNDYSUyMGNsYXNzJTNEJTIyYWxsLXdvcmtzJTIyJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmxpeGluYXJ0LmNvbSUyRnpoJTJGZXhoaWJpdGlvbiUyRiUyMiUzRSUzQ3NwYW4lM0UlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDc3BhbiUzRSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0NzcGFuJTNFJTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQ3NwYW4lM0UlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY29sLTUlMjB0ZXh0LXJpZ2h0JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGbmF2JTNF